科技学院高校行,实验求真开眼界——高二年级科技学院走进华北电力大学

2025年3月28日下午,北京市第二十中学高二科技学院的同学们走进华北电力大学,深入核科学与工程学院、环境科学与工程学院实验室参观学习,近距离感受前沿科技的独特魅力。

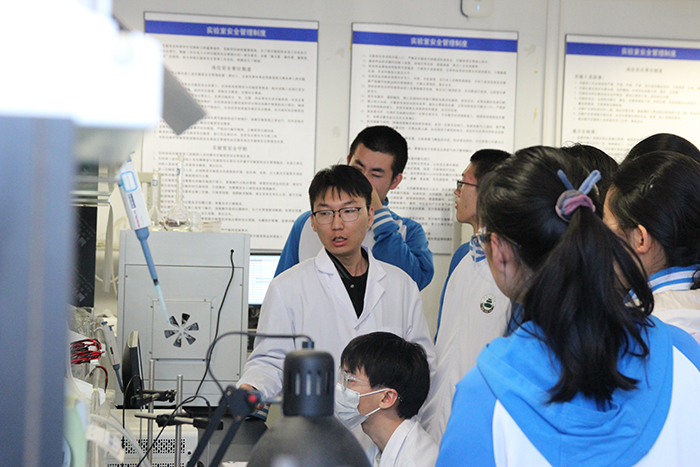

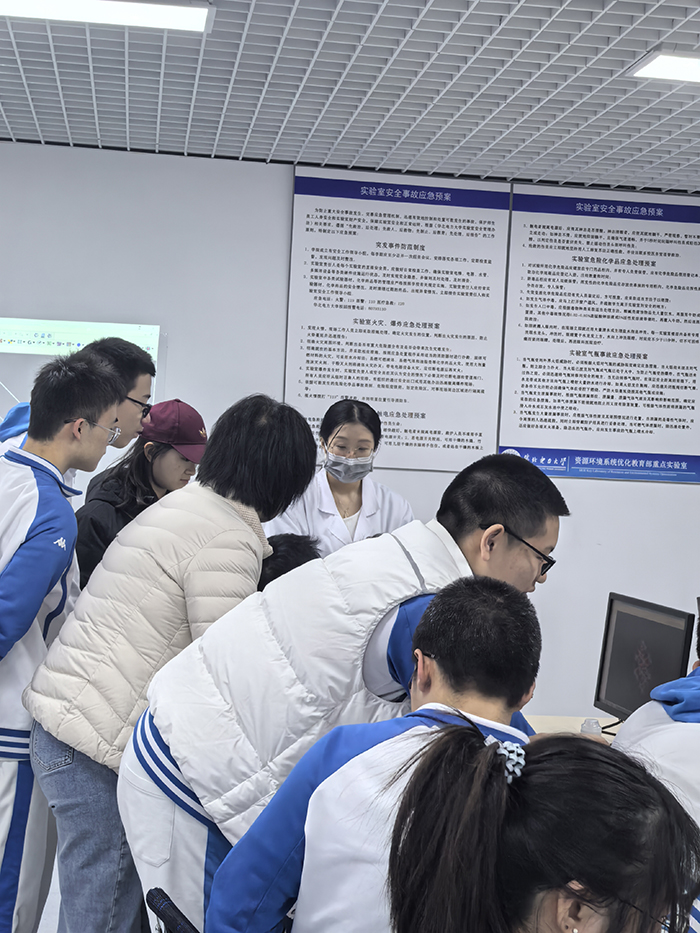

在环境科学与工程学院,同学们了解了燃煤烟气减污降碳团队的成果。同学们在实验室中参观了解了电化学还原二氧化碳制催化剂的设备和原理,对减少碳排放的前沿技术有了更深入的认识。

水污染控制与水环境模拟团队同样成果丰硕。在计算化学实验室,同学们感受到化学计算在水污染控制领域的重要作用,体会到科学研究如何从理论走向实际应用。

在核学院中,同学们了解到主要阀门的功能以及目前正在进行与清华合作研究的项目——曲面散热技术。与传统的U型管不同,曲面散热的效率更高,但是也有其特有的技术难点。

在参观完地下部分后,同学们又回到地表,在核学院的展厅中参观。在学长的带领下,同学们了解了两种不同的核电站机组以及反应堆,更加细致的学习到核电站反应堆的冷却和安全结构,如无动能冷却装置,即其不需要能量驱动便可在紧急情况下进行及时降温,能够防止如福岛核电站泄漏一样的悲剧发生。

经过与学长的细致交谈,答疑解惑,同学们初步明白了核反应堆冷却结构的原理和思路,并得知了一些最新的国际上相关领域的前沿技术研究。

活动后,有一些同学分享了自己的参观感受:

高二S1班史欣楠:

在学习过程中,我们参观了许多实验仪器和模型,也在计算机中展示了许多化合物的球棍模型与现在所学的化学知识相结合加深了我对于化合物结构的认识和理解,同时我们还参观到了一些核反应堆的模型。从在华北电力大学学习的学长学姐的口中了解到了核反应堆内一些器械的具体名称、作用及原理,拓宽了我对于化学的认识,深刻了解到了化学的奇妙,他们讲述的许多内容对于我来说晦涩难懂,但又大为震撼。他们对于改善环境所做出的尝试与创造,对于学术的钻研令我动容和敬佩。让我意识到了现在所学内容的浅显。领悟到了科研道路的艰难。

这次活动给了我一个走进大学校园参观学习的机会,初步了解到了大学化学的部分内容,既让我认识到了一些化学知识,又激励我更好的完成现阶段的学习生活,对于我来说是深刻而有意义的。

高二S3班党梓嘉:

我们本次研究学习重点围绕核科学与环境科学两个领域展开。在核科学与工程学院,我们通过学长的讲解认识到核电站的相关工作原理,领略了高通量实验台架和大型实验仪器的精确性和灵活性,感慨于研究人员利用调节阀控制水的压力和流量从而推导温度放热公式的智慧与巧妙,同时也对核电站工作原理的结构模型以及核科学实验室和环境科学实验室这两个领域有了较深入的了解。

在环境科学与工程学院,我们了解了为了减少碳排放从而发展新能源发电的意义,我们学习了减少碳排放的具体措施,也明白了制备专用催化剂的原因。在实验室中,我们通过计算机观察到了不同物质的结构式和球棍模型,直观体验了反应进行的原理和过程。

本次参观学习为我们搭建了良好的实地学习平台,让我对核工程原理以及二氧化碳减排的具体措施的理解不再浮于表面。来到华北电力大学参观后我对曾经学过的知识原理有了更深层的体会,并直观地感受到理科知识对社会发展带来的重要贡献。这也激励我在今后更加努力地学习科学知识,继续拼搏向前。

高二S4班孙旌桓:

繁忙的高中课程之余,学校带着我们前往华北电力大学参观,我们心中充满了好奇与向往。作为一名高中生,能够走进这样一所享有盛誉的高等学府,实在是一次难忘的经历。从导员的讲解中,我了解到华北电力大学在工程、科技等领域具备一流的师资力量与科研氛围。在这里,我参观了研究板件热能转化的塔台;了解到了从建国初期引进的法国AP1000型核反应堆到自主研发的各种蒸汽发生器堆芯的区别与进步;见识到了中国设计师为了保障工作者安全而设计的芳纶与重力式安全措施。这不仅增长了我的知识,还让我深切的体会到了大国重器对人民生活的切实保障,在同学们心中种下了一颗学医报国的种子。

参观过程中,走进实验室时,超级计算机、超声波震荡仪……我被那一台台先进的仪器和正在奋力研究的学长深深吸引。学姐告诉我,华北工业大学不仅注重理论知识的学习,更强调实践能力的培养。许多大学生在校期间参与科研项目,甚至有机会到企业实习,这些经历不仅提高了他们的专业素养,也为未来的就业打下了坚实的基础。这种教育理念让我意识到,未来的学习不仅仅依赖课本,更需要与社会实践相结合。

此次活动让同学们走出课堂,接触到课本之外的前沿科技,感受到了大学校园浓厚的学术氛围。通过实地观摩、专业讲解与模型演示,同学们对能源与环境领域有了更深刻的理解,更激发了同学们对能源环保领域的探索兴趣。

撰稿:高二S2班 刘绍旸,高二S3班 王嘉畅

编辑:程磊,邢小晨

审核:吴刚,檀玉婷

总编:孙玉柱