立足单元视角,突破关键问题——北京市第二十中学语文教研室开展高一备课组研究课展示活动

2022年9月,北京市第二十中学语文教研室高中组开展主题为“适应高中生活,培养优秀习惯,掌握科学方法,提升学科素养,明确奋斗目标,迎接全新挑战”的高一年级语文备课组教学活动,具体内容为高一语文组李旭老师《百合花》和贺敬雯老师《红烛》的研究课展示。张万祥副校长、语文教研室主任罗杰老师以及语文教研室全体教师参加此次活动。

9月16日,李旭老师开展《百合花》研究课。该研究课由设计剧情脚本引入对小说人物的形象分析,接着通过文段的对比阅读,剖析小说人物的形象变化,最后归纳总结得出小说人物的形象特质。教学内容层层递进、环环相扣,不断加深和挖掘学生对文本的熟悉程度、对人物情感的理解深度、对青春激扬单元主题价值理解的高度。

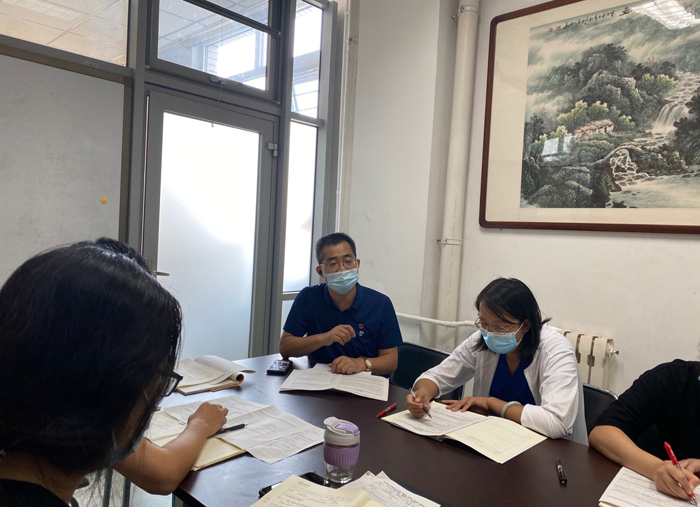

课后,语文教研室主任罗杰老师组织语文教研室老师们针对该课展开了教学方式变革的教学研讨活动。曹淑君老师指出这节课立足大单元视角,开展单篇教学,以战火下的小事件延伸到家国大情怀,以小见大,真正发挥了语文引导学生形成正确人生观、价值观的积极作用。张万祥副校长充分肯定本节课的整体设计,同时也建议老师要充分利用好教材中单元任务的提示作用。

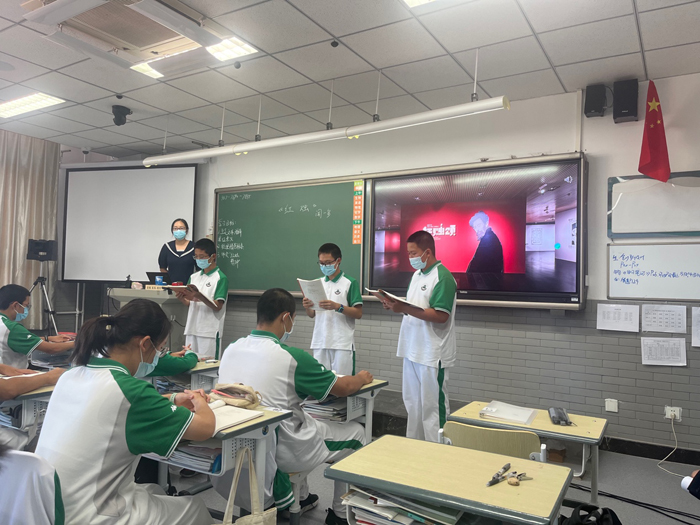

9月23日,贺敬雯老师开展《红烛》研究课,该研究课创设《红烛颂》展览馆志愿讲解员招募情境,以“立足文本,品析意象”“披文入情,梳理情感脉络”“分享交流,感悟红烛精神”三个任务串联起整首诗歌的探究与解读。课堂最后,切实生成学生志愿者介绍《红烛颂》,引发全班同学文学与情感的深度共鸣。

随后,各年级语文教师交流了对本次研究课的建议和意见。刘明明老师评价本节课贯彻落实三个学习目标,充分带动学生以读促讲,真实理解闻一多新月派的诗歌特点。张欣老师指出本节课以清华大学博物馆的情境导入,与最后同学担任志愿者讲解《红烛颂》的真实评价反馈,形成完整连贯的教学环节,脉络清晰,首尾呼位。《最后一次演讲》的视频资源也充分扩充了课堂教学模式。凌东升老师评价本节课通过配乐朗读,帮助学生理解课文文本语言形式和情绪表达的一致,丰富学生的情感体验。同时,贺老师充分考虑学情,立足文本,展开教学实践。

两节语文研究课教学全过程都紧扣“目标引领,问题驱动,应用迁移,评价反馈”的教学策略进行了充分的实践和探索。