解码古诗情脉,传承非遗薪火——初中部语文教研室研修活动

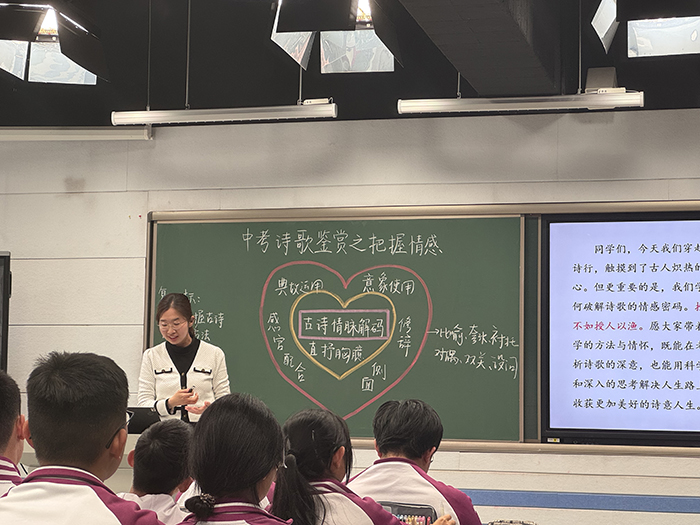

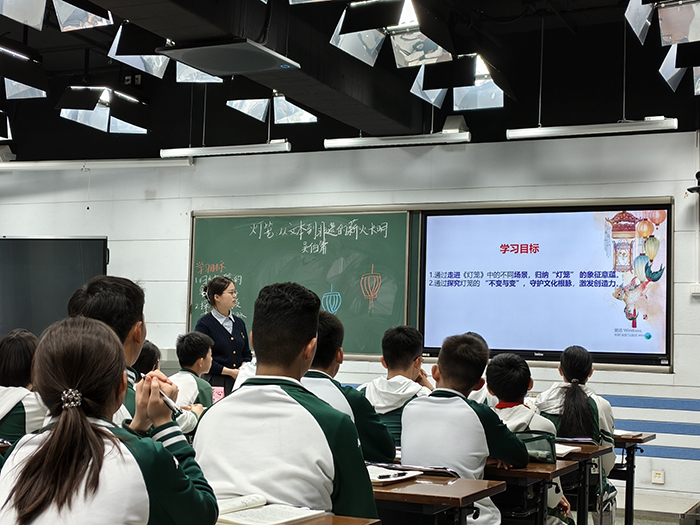

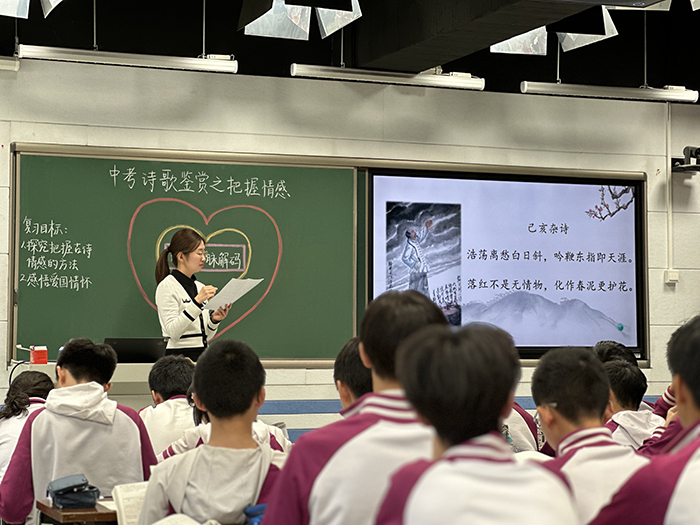

2025年4月1日下午,北京市第二十中学初中语文教研室开展了两节研究课:初三卢妍老师主讲《古诗情脉解码——中考诗歌鉴赏之把握情感》,初二刘艳苹老师主讲《灯笼:从文本到非遗的薪火长明》。此次教研活动,我校邀请了海淀区初中语文教研员杨华老师亲临指导,共同聚焦语文教学的真实问题,与授课教师以及各位语文老师展开了深入的教学研讨。曹宇红副校长、陈其龙副主任、冀甜副主任以及全体初中语文教师全程参与了本次活动。

卢妍老师立足许多学生把握诗歌情感有困难的学情,设计了本节课的学习目标:通过反复诵读,结合具体诗句,探究把握诗歌情感的基本方法;通过赏析诗歌,归纳和辨析爱国主题诗歌情感的异同,感悟古代诗人的爱国情怀。

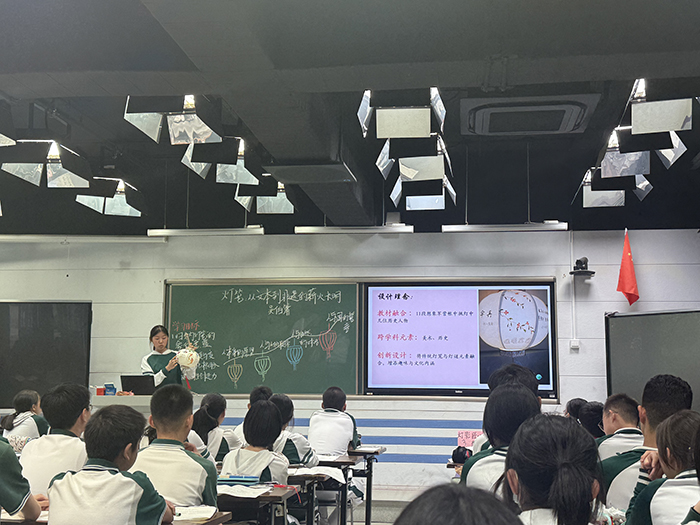

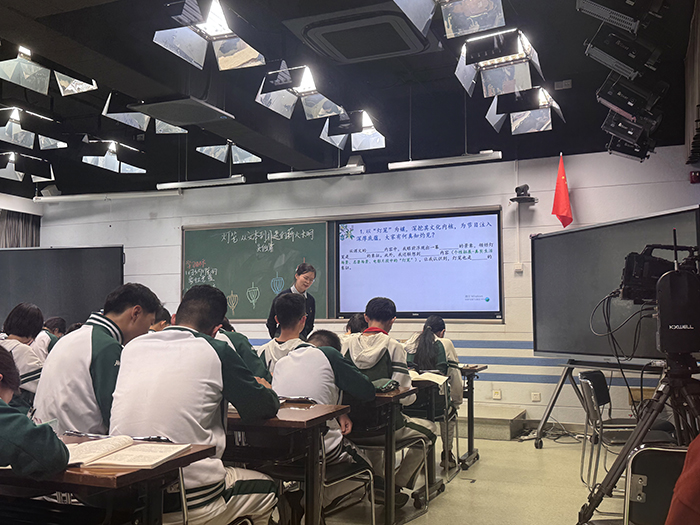

刘艳苹老师以非遗文化传承为切入点,通过跨学科、项目式学习的方式,引导学生通过走进《灯笼》中的不同场景,归纳“灯笼”的象征意蕴;通过探究《灯笼》的“不变与变”,守护文化根脉,激发内生创造力。在课堂上,学生们积极参与课堂活动,小组成员之间互相配合,优秀地完成了相应的学习任务。

在第一节课的评课环节中,杨华老师重点强调了诗歌教学中“意象”与“知人论世”的重要性。情感从诗歌文本中来,并和诗人个人经历紧密相关。她指出:“解读诗歌的首要任务是理解诗句内容,关注意象特点及其承载的诗人主观情感。”她提倡减少对现成诗歌翻译的过度依赖,转而通过“知人论世”“意象溯源”等方法,帮助学生自主构建诗歌解读路径。

刘艳苹老师以教材中“灯笼”场景为线索,引导学生结合美术、音乐等学科知识,设计并制作蕴含文化意蕴的灯笼作品。学生通过绘画、填词、谱曲等形式,将文本中的“灯笼”意象转化为具象表达,如“母亲灯”承载亲情温暖,“村口灯”象征家国守望。杨华老师称赞这一设计“让学生在动手实践中深化了对文本情味的理解”,并建议进一步强化“语言文字品读”与“文化意蕴勾连”的平衡,可以让学生在评价小组作品的过程中回归对文本的解读,避免这节语文课在形式上喧宾夺主。

针对人工智能与语文教学的融合,杨华老师提出前瞻性思考:“跨学科应服务于语文核心素养,而非割裂学科本质。”她以学生用AI技术辅助创作歌词为例,指出技术工具需与文本深度解读结合,才能实现“情味浓厚、意蕴贯通”的教学目标。

此次教研活动为我校语文教学提供了实践范本,参与活动的老师们都收获颇丰。

撰稿:成思远

审稿:冀甜

编辑:程磊,邢小晨

审核:吴刚,檀玉婷

总编:孙玉柱